Provenienza: Biblioteca Gino Bianco – Fondo Gino Bianco

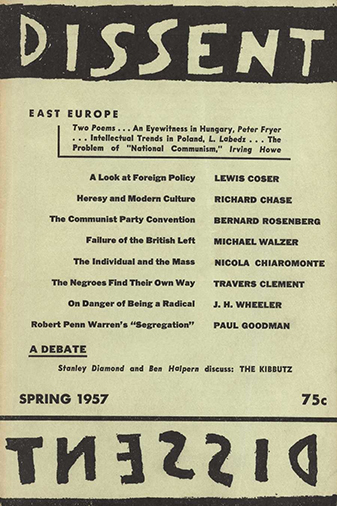

Tratto da Dedicato a Nicola Chiaromonte nel trentennale della morte, quaderni dell’altra tradizione, 1, Una città, 2002

Adesso, potremmo lasciare R. C. alla sua tonaca vagamente istoriata, e cercare di dipanare il tema implicato dalla domanda fondamentale: a che punto siamo oggi? Cos’è questa realtà che non cessiamo d’invocare, e che, nonostante tutto, ci sorregge di fronte alla compatta e trionfante Dittatura del Luogo Comune, alla quale sembra ridursi, sempre più spesso, la “realtà sociale contemporanea”?

Ma prima di avventurarci in quest’impresa va dato atto che il nostro interlocutore ha avuto l’ambizione di porre con la più grande nettezza il problema della “società” e della “comunità” – come pure quello di una “missione” possibile degli intellettuali nel mondo moderno. D’altra parte, una volta stabilito che bisogna aspirare ai “valori più sociali di tutti”, e “portare la lotta sul terreno in cui il tentativo possa diventare epidemico”, – e dopo aver raccomandato “l’intransigenza intellettuale” – non sembra più possibile compiacersi nell’idea alquanto vaga di atteggiamenti “implacabili” o nell’immagine piuttosto confusa di formazioni insieme “paramilitari” e monacali. Fra l’altro, avrebbe dovuto essere chiaro che né il “gesuitismo” né il “militarismo” sono “valori primari”, ma, al contrario, si fondano sull’abile sfruttamento dei valori sociali primari a fini di disciplina, e a tutto vantaggio di una Chiesa o di uno Stato già stabiliti.

In linea di massima notiamo che quando uno sceglie di mettersi dal punto di vista “sociale”, non è solamente per accumulare schede “sociologiche”, né per avere, con i popoli primitivi, il mito e la magia, nuovi argomenti per scaltre variazioni sul tema. Come in ogni scelta intellettuale seria anche in questa c’è, dapprima, una ragione principale che ci spinge, e di cui ci rendiamo conto solo imperfettamente – e poi c’è la necessità di formarci idee chiare intorno a quel che costituisce “la forza viva dei gruppi sociali”, e di respingere, quindi, tutte “le considerazioni con cui l’essere profondo dell’uomo sente di non aver nulla in comune”. Quali che siano le sue ambizioni, conclusioni o confusioni, va dato atto che R. C. è stato capace di porsi su questo terreno.

“L’essere profondo dell’uomo” è una frase che colpisce l’immaginazione. Ma cosa vogliamo dire con ciò? E perché affrontiamo il problema dal punto di vista della società, invece di ricorrere all’”introspezione” o alla meditazione solitaria?

A tutto ciò si potrebbe forse dare una risposta rigorosa, affermando che i “fatti sociali” sono gli unici di cui abbiamo un’esperienza che è, nello stesso tempo, la più intima e la più esteriore, i soli che interessano, nello stesso tempo, l’ambito dell’inafferrabile e quello dei fenomeni più concretamente delimitati: in tal modo conferiscono pieno senso al procedere della chiara conoscenza. Infatti, è solo nella realtà sociale che ci è dato cogliere immediatamente, in maniera precisa e comunicabile, le manifestazioni di quell’”essere profondo dell’uomo” così indissolubilmente legato all’ambito dei “significati profondi dell’Universo” – e quindi, così unico, complesso, coerente e, insieme, circostanziato, che non è arbitrario farne l’oggetto essenziale della conoscenza. “The proper study of MAN is MAN himself”…

Se consideriamo la questione da questo punto di vista, diviene evidente che la ricerca non ha affatto lo scopo di giungere ad una teoria sociologica purchessia – e che il rigore ch’essa ci impone non mira affatto all’istituzione di un qualsivoglia “dogma”. Si tratta, in realtà, di tutt’altra cosa: di una critica1 tendente a scoprire e a liberare certi fatti, o insiemi di fatti significativi (e normativi). Si tratta, anche, di una disposizione dell’essere consistente nello scartare, con la più grande nettezza, tutto quel che non approfondisce questa scoperta e questa liberazione.

º º º

Il “mito del XIX secolo” abbozzato dal temibile glossatore di R. C. è un preziosissimo punto d’appoggio nel tentativo di esplicitare alcuni dei motivi e problemi che l’osservazione del fatto sociale solleva.

Quel che colpisce subito, dell’interpretazione che ci viene proposta delle più significative manifestazioni del XIX secolo, è che essa arriva a mostrare la profonda affinità che lega atteggiamenti, sentimenti, opere, idee in se stesse molto diverse (perfino disparate), rispettando perfettamente la loro individualità e senza alcun bisogno di schematizzare. L’affinità così messa in luce non è un’idea astratta né una vaga “colorazione”: saremmo tentati di dire che è una “cosa”, una realtà comune ai romanzi di Balzac e alle idee di Bakunin, ai personaggi di Flaubert come alle giornate del Giugno ‘48 e all’epopea di Tolstoj – una ragione profonda che li supera nel mentre ne illumina il significato più intimo.

Non si tratta di un’ipostasi intellettuale del tipo “Zeitgeist”, ma neppure, a rigore, di una interpretazione delle opere in sé e per sé. Il fatto è che, molto probabilmente, attraverso le opere e gli eventi, il nostro glossatore si interessa soprattutto alla sorte dell’”essere profondo dell’uomo”.

Allora arriviamo a una prima conclusione: se non vuol essere una nuova fonte di confusione nella situazione intellettuale, morale e sociale del nostro tempo, già così confusa, l’atteggiamento che una tale interpretazione implica deve essere assunto e mantenuto con un rigore tutto particolare.

L’avversario più tenace – se non il più temibile – che essa incontra sul suo cammino è, infatti, un personaggio molto comune ai giorni nostri, un po’ sofista un po’ pusillanime, razionalista se gli conviene, scettico se il rigore e la fede gli creano fastidi, latitudinario nelle cose che richiedono una scelta, fanatico in tutto ciò che è dissimile o angusto, e falso sempre, perché il suo pensiero non è che apparenza. E’ un personaggio dalle molteplici incarnazioni – tutti noi ne conosciamo qualcuna -, specie di “demone meschino” dell’intelligenza, di cui, per riassumere, si può dire che, nell’ordine delle idee come in quello delle azioni, è nemico delle decisioni, e che (per ragioni che talvolta rimangono un po’ misteriose) sembra interessato al mantenimento della confusione.

Ci si può immaginare che un tale personaggio innanzitutto obietterebbe al “mito del XIX secolo” di essere una deformazione violenta della realtà: “L’umanitarismo di Dickens, per esempio – potrebbe dire – è troppo sdolcinato, e prova ben poco; è solo il lato più debole di un insigne romanziere, che ha saputo esprimere mirabilmente la comicità profonda e melanconica dell’esistenza ordinaria degli individui, la sorprendente varietà dei tipi umani prodotta dalla civiltà metropolitana e capitalistica, il carattere fiabesco della vita quotidiana nell’apparente monotonia dei destini individuali. Insomma, con il suo umorismo così rispettoso dei ‘buoni sentimenti’ e delle belle apparenze, Dickens è un eccellente ‘vittoriano’. Occorre più d’una mite violenza per costringerlo a prender parte alle potenze del mito. E insomma – proseguirebbe il meticoloso personaggio – per quanto riguarda Proudhon, Bakunin e altri ‘insorti’ più o meno appassionati di teorie, senza porre in questione la loro intelligenza o vitalità, bisognerà riconoscere che la loro potenza ‘mitologica’ cede proprio sul più bello: nessuno di loro è riuscito a dare una qualche coerenza alla propria idea; anzi, i limiti storici delle loro individualità sono più che evidenti – nell’utopia un po’ patriarcale, un po’ piccolo-borghese di Pierre Joseph, e nel romanticismo insurrezionale di Bakunin, fondato su un individualismo tutto sommato animale”.

Sentendosi un campione, il nostro dubitatore cercherebbe forse di prendere il toro per le corna: “Dal momento che identificate il vostro mito con la Ragione del secolo dei Lumi, consideriamo un po’ il Gran Sacerdote di questo mito: il signor Voltaire. Sembra proprio che la ragione del signor Voltaire avesse limiti ben precisi: uno di questi era sicuramente l’idea di Civiltà. Per quanto riguarda le condizioni materiali, secondo Voltaire, la Civiltà pare consistere essenzialmente nell’Industria e nel Commercio: più in generale, nel ‘lavoro produttivo’. Ecco perché se la prende così violentemente con i frati. Rivolgendo contro di lui un pochino della cattiveria con cui ridicolizzava i cappuccini si potrebbe ribattergli che, in realtà, quei nullafacenti, quei parassiti, quella gente-che-non-si-lavava-mai, non avevano contribuito che molto indirettamente alla Civiltà della tratta dei negri e della Compagnia delle Indie, da cui lui stesso, il signor Voltaire, traeva più o meno direttamente le sue rendite. Forse questa è una boutade: ma insomma, a parte il problema di essere disposti ad ammettere una concezione così prettamente mercantile del progresso materiale, resta il fatto che un’interpretazione “mitologica” delle idee di Voltaire sembra alquanto arbitraria: non sarebbe più pertinente, a costo di essere accusati di hegelismo, attenersi modestamente a un’interpretazione rigorosamente “storica”?

Il nostro contraddittore potrebbe concludere il suo discorso dicendo che non sa niente, lui, del mito in generale e di quello del XIX secolo in particolare – ma crede tuttavia di poter affermare che l’idea che si propone gli risulta, da un lato, (considerata in se stessa) eccessivamente generica e, dall’altro, gli appare (in rapporto alle opere e ai fatti particolari) come una deformazione tanto più violenta quanto ha l’aria di non imporre nulla. Di questa deformazione, di questo “oblio attivo” di alcuni aspetti della realtà in favore di altri considerati più “significativi”, il nostro scrupoloso personaggio non vede il fondamento né la ragione. Sospetta uno scopo – e diffida degli scopi, perché lui è per l’ “umano”, e gli scopi li trova generalmente “inumani”. Personalmente, preferisce attenersi all’osservazione separata di ogni fatto in se stesso, perché ovunque non vede che individui, di cui bisogna cercare di definire il carattere basandosi unicamente sui limiti propri del loro pensiero o della loro azione individuale.

Senza preoccuparci di rispondere punto per punto al nostro contraddittore, possiamo subito rilevare che la sua posizione gioca essenzialmente sull’equivoco: quel che vuol salvare non è affatto l’individualità dei fatti, ma la sua libertà d’indifferenza. In realtà, se si spinge il suo discorso verso una qualsiasi coerenza, il “villano” non tarda a tradirsi: il “villano”, vale a dire il “liberale” assai metodico quando si tratta di eludere le cose serie, o, semplicemente, l’uomo che non ama le verità che gli danno fastidio. Nondimeno ho l’impressione che il personaggio, quand’anche ridotto alla sua parvenza puramente intellettuale, possa essere pericoloso: il suo genio consiste essenzialmente nell’arte di cambiare le carte in tavola. Sul nostro cammino lo incontriamo ad ogni passo, in ogni sforzo che facciamo per giungere ad una verità non equivoca.

Sarà meglio, quindi, affrontarlo fin da subito, ammettendo senz’altro che in effetti noi ci poniamo, e vogliamo mantenerci, dal punto di vista della “verità del mito”, vale a dire della “verità che supera l’esperienza”. Soltanto, per cominciare, potremo affermare che questa “verità del mito” ci è indicata dall’esperienza stessa ogni volta che è esperienza di una realtà, e non mera accettazione del fatto compiuto, di un’utile finzione o di un “luogo comune”.

Quel che ci appassiona, nella tensione del XIX secolo, è proprio la scoperta sperimentale – negli slanci “poietici” del romanzo, della musica e della pittura, così come nelle riflessioni sullo stato della società – di una realtà di cui nessun impaccio di “luoghi comuni” o nessuna oppressione gerarchica può far dimenticare la presenza. Che questa scoperta abbia, in fin dei conti, la Ragione per guida, si potrebbe trovarne una prova nell’empirismo che l’accompagna, nel fatto che vi si perviene per le strade più diverse e con gli sforzi meno coordinati – e che, nello stesso tempo, ogni abbandono al sentimento, ogni deviazione “mistica” si traduce in uno smarrimento e porta al fallimento. Ma ogni tentativo di sistematizzazione razionale anche.

Qui si è in presenza di un paradosso rivelatore. Il XIX secolo non ha constatato solamente l’esistenza di una “verità che supera l’esperienza”: il suo impulso multiforme ci sembra anche significare che la verità dell’uomo e dei suoi rapporti con l’universo la si trova nella zona del “mito”, e non altrove. Il che ha trovato espressione nella ricerca del “vivente”. Da Voltaire a Flaubert, fino ai giorni nostri, la volontà di affermare l’essenziale sembra guidata da due sentimenti fondamentali: il disprezzo (intellettuale) delle falsificazioni – e l’orrore (sacro) del “non-essere incarnato”. La Ragione non è altro che la “vita” di questi sentimenti. Su questo piano, l’opposizione superficiale tra l’intelligenza chiara e le “zone profonde” dell’essere perde ogni significato.

Che la si chiami Vita, Grazia, Natura, Spontaneità, è evidente che c’è un fatto che si mette sopra a tutto. Le ipostasi che se ne sono immaginate si sono rivelate insufficienti o inutili: al contrario, pare essenziale mantenere nei suoi confronti la più grande libertà e leggerezza, e, contemporaneamente, non parlarne che per “allusioni” perfettamente chiare e concrete. Ogni atteggiamento ieratico ne sarebbe, a quanto pare, la negazione. Il che potrebbe voler dire che ci troviamo in presenza di qualcosa di veramente sacro.

Da questo punto di vista è evidente che le conquiste del XIX secolo assumono per noi un valore ben più profondo di quello di un’”eredità culturale”. Si tratta non solo di immagini artistiche e di motivi razionali in se stessi, ma dell’ambito dei “significati” al quale gli uni e le altre si riferiscono.

Per noi si pone, allora, il problema di sapere se è possibile sviluppare in nozioni chiare, in immagini nitide, in comportamenti rivelatori, questa “realtà” mitica che il XIX secolo ha indicato. Oppure dovremo rinunciare a tentar di definire la nostra situazione altrimenti che per opposizione al regno della banalità quotidiana, e in funzione di essa? Pare che sia questo il problema che R. C. ha voluto affrontare, dicendo che è ora di assumere un atteggiamento diverso – più positivo, più deciso, e anche più riflessivo e meglio definito – da quello dell’ “insorto”.

Ma non è questo un modo ancora un po’ astratto di porre il problema? Non dovremmo dire, più semplicemente, che, al di là delle “soluzioni” più o meno giuste e soddisfacenti alle quali è giunto, il XIX secolo ci ha soprattutto insegnato un atteggiamento primario che consiste nel non accettare più di esaminare i problemi della vita individuale o sociale se non a partire dall’esperienza immediata? Non è proprio questo che, dopo Stendhal e Tolstoj, ci è davvero diventato impossibile, cioè pensare che la verità non scaturisca da questa “lotta con l’angelo” cui ogni uomo dà inizio quando vuol vivere veramente? Più semplicemente ancora: pensare che possa esistere, per l’uomo, qualche cosa che sia al di sopra della verità, dove per “verità” si intende non solo i “dati immediati”, ma anche lo sforzo per ordinarli e armonizzarli, cioè per dar loro la massima chiarezza ed intensità?

Da questo punto di vista, nessuna ambiguità sembra più permessa, e non solo possiamo tentare di dispiegare il senso del “mito del XIX secolo” – ma non possiamo fare altro.

º º º

Per cercare di illuminare il cammino sul quale ci stiamo avventurando, è utile riferirsi ai temi che ci vengono indicati nelle note al manifesto del “collegio di Sociologia”.

Prendiamo il “processo all’educazione”, questo rifiuto assoluto di credere che si possa “formare l’uomo”, che dal seminario di Julien Sorel si estende fino al collegio di Louis Ferdinand Céline.

E’ uno dei punti sui quali R. C. parrebbe non aver tutti i torti ad accusare il XIX secolo di essere rimasto fedele, per la stessa intensità della sua rivolta, a un certo atteggiamento “antisociale”. Se è evidente, infatti, che voler “formare” l’uomo è una pretesa che grida vendetta – e dunque tutte le istituzioni che l’esigono sono condannate – è altrettanto evidente che lo si può trasformare. Se la vera trasformazione non può prodursi che attraverso l’esperienza immediata delle situazioni reali, il tentativo di educare non risulta meno legittimo – perché, dopo tutto, educare significa guidare a conquistare il sapere, e non costringere a credere. Quel che è grave è che questa semplice verità resti un puro esercizio intellettuale, un’idea puramente astratta se il sistema educativo vigente è fondato in realtà sulla volontà più o meno ottusa di costringere a credere in questo o quel “principio”. Allora la rivolta diventa cieca, e a quel punto accusare i rivoltosi di non preoccuparsi del “lato costruttivo” risulta particolarmente futile. Se non esiste da qualche parte un nucleo abbastanza solido di uomini in grado di discernere e comprendere, o se, pur esistendo, un tale nucleo è socialmente impotente, si arriva a una rottura irreparabile. A nulla serve allora protestare in nome dei “valori eterni”, della logica o dei costumi. Un tale fatto non è un affare di torto o ragione.

Questo tema dell’educazione è di grande importanza se si pensa alle estese rivolte contro la scuola, la cultura, l’”intellettualismo” che hanno imperversato in Europa dopo la Grande Guerra. Al fondo di esse, quali che fossero la confusione e la brutalità delle loro manifestazioni, vi era certamente il “rifiuto assoluto di credere che si possa formare l’uomo”. E tuttavia gli uomini del XIX secolo avrebbero senza dubbio il diritto di affermare che “non avevano voluto questo”. Ma il loro atteggiamento non lasciava forse spazio a una certa ambiguità? Non tanto per mancanza del “lato costruttivo” quanto perché non avevano chiara coscienza della “realtà mitica” che portavano in sé, ossia del fatto che, proprio per il suo carattere di reazione immediata a situazioni determinate, la loro era una messa in questione totale del mondo.

Perché in realtà – le note di A. C. sono estremamente chiare in proposito – non è solo della scuola o della cultura che si tratta. E’ l’intera “educazione sentimentale” a esser messa in questione: la scuola, la famiglia, la caserma, la chiesa, tutti i luoghi dove si pretende di conoscere in anticipo che cos’è l’uomo, cosa in lui è “buono” e “cattivo”, nonché quel che gli occorre per essere felice o degno. Insomma, ancora una volta, è la società nel suo insieme a essere messa in questione. E questo perché, sotto la pressione di un mondo che lo soddisfa molto poco, l’uomo ha sentito che magari non gli si rifiutava questa o quella soddisfazione, ma che veniva misconosciuta totalmente la sua stessa natura, che gli si proponeva un mondo dal quale era assente ogni ragione semplice e chiara, e al suo posto non restava che il Luogo Comune: giustificazioni equivoche e stentate, ma soprattutto stranamente impersonali.

Era, insomma, la Dittatura della Banalità2, giunta ai nostri giorni alla sua forma più mostruosa e compatta, con la sostituzione della “ragion di stato” alle “ragioni del vivere”. Flaubert aveva profetizzato un’epoca in cui i Borghesi di Luigi Filippo ci sarebbero sembrati degli aristocratici raffinati: la stiamo vedendo. Si potrebbe sostenere che il “mito” del XIX secolo sia sorto irresistibilmente da questa angosciante intuizione: “Non solo possono esistere bassezze, ingiustizie, ipocrisie. Può anche esistere il sistema di tutto ciò: il colmo dell’orrore, un mondo che sarà la copia perfetta di un mondo umano, che non terrà in alcun conto la ‘natura’ dell’uomo, e al quale tuttavia l’uomo potrà adattarsi3”.

Sembra proprio che, da Flaubert a Proudhon, l’odio profondo del XIX secolo sia rivolto a un certo razionalismo volgare, utilitario ed “economico”, appassionato di regolamentazione universale e di statistiche, un po’ benevolo un po’ caporalesco, del quale si scorgeva nitidamente la minacciosa tendenza a costituirsi in un “sistema di soddisfazioni materiali e morali” che sarebbe stato il sistema – il mito? – di un simile mondo subumano. Flaubert vedeva – con qualche ragione – il mostro spuntare dal socialismo, Proudhon dallo Stato – e aveva tutte le ragioni. E’ in tutti i casi lo stesso mostro che scatena la furia di Rimbaud e il panico di Céline. Lo stesso mostro, pure, che ossessiona i rivoluzionari di Malraux.

Ora (in tutto ciò non credo di far altro che riprendere le osservazioni del critico della “sociologia collegiale” di R.C.), Voltaire e gli Enciclopedisti, Watteau e Mozart, tutta la “leggerezza” del XVIII secolo, avevano scoperto, e lasciato in eredità all’uomo, qualcosa di molto più prezioso, ricco, vivo, di un modesto pacchetto di idee spirituali e teneri sentimenti: il senso, l’esperienza, della spontaneità e della “natura”, l’esempio di quel che può significare “libertà di spirito”, la profonda fiducia nell’essere dell’uomo. Non si tratta di un’idea astratta, né di un microcosmo di sensazioni, ma di un insieme di esperienze che lascia intravedere una più profonda armonia: è il mito della Ragione. Non a caso Stendhal è considerato un uomo del XVIII secolo. E’ la meravigliosa libertà del XVIII secolo che fa insorgere l’uomo del XIX e lo sorregge nella sua lotta contro il “reale” in nome della “verità”, come pure nella sua “esplorazione delle fonti dell’assurdo”. Lo stesso magnifico buon senso di Proudhon è ispirato da quella libertà.

A questo punto direi che giungiamo a una prima conclusione indiscutibile: sarebbe tradire lo slancio del XIX secolo prendere alla lettera le sue dichiarazioni e i suoi rifiuti, perché il senso di quello slancio sta nel fatto che è l’insieme a esser messo in causa, mentre i particolari si limitano a segnalare i punti di crisi.

Non si tratta dunque di rispondere a questa scoperta – e a questa situazione – con questo o quel rattoppo (“andiamo a vedere quel che si può fare”, dice l’uomo bonario e falso, con il recondito pensiero che quel che sembrate domandare non è fattibile, e che bisogna addormentarvi con qualche sedativo). Ma non è neppure il caso di abolire per magia tutti gli ostacoli per liberare non si sa bene quale “pura spontaneità”. Ci si concederà di far presente che il XIX secolo ha lasciato sussistere qualche equivoco a questo proposito, in particolare per quanto riguarda le idee “sociali” propriamente dette? Saremmo tentati di spingerci fino a sostenere che ciò è stato causato da una certa ossessione per le idee generali (e per il sistema) innestatasi su reazioni più che giustificate a situazioni determinate. E questo sia in Proudhon o in Marx che in Tolstoj. Se si volesse cogliere l’equivoco alla radice, bisognerebbe probabilmente dire che esso risiede essenzialmente nella confusione persistente tra il piano dei fatti e quello delle idee. Nel generare un “mito” – ossia una realtà umana valida in sé e per sé – il XIX secolo sembra aver avuto la tendenza a confonderlo con le “soluzioni” sociali o etiche.

Per la verità il problema di una rigenerazione dell’uomo – e quindi della società – è posto. Noi sappiamo che la sola base possibile di una tale rigenerazione non è uno schema, quale che sia, bensì lo sforzo di tradurre in idee, in immagini, in comportamenti e in azioni, un’esperienza di verità. E dal momento che si tratta di verità, un simile sforzo non sarà giustificato che nella misura in cui si esprimerà in forme precise, in pensieri giusti, in discorsi sensati, e in ogni momento sarà sottoposto al controllo dell’esperienza vissuta del reale. Che equivale a dire che la condizione primordiale per una vera rigenerazione è che essa cominci “dalla prima persona”: dall’individuo e dalle sue relazioni con il mondo; che non abbia nulla di “generale”, nulla d’impersonale. Da questo punto di vista, una persona verrebbe ad essere l’uomo in quanto non può non vivere secondo la verità che percepisce. E questa verità partecipa dell’ambito di “ciò che è al di là dell’esperienza”, precisamente nel senso che essa non si “realizza” per tappe successive, ma unicamente grazie a una rivelazione del presente.

Il passaggio dall’individuo alla “società” – se non deve avere nulla di moralistico, ossia di artificiale – non può essere che una questione di coerenza ed armonia, il momento in cui la verità, di cui si è avuta l’esperienza, la rivelazione, assume una forma definita ed obiettiva in seguito all’accordo spontaneo di più individui intorno alla sua natura e alla sua immagine. Non si ha qui il momento del “mito” propriamente detto? Non si tratta di un processo lineare, più o meno preordinato, ma del più vivo e delicato degli “insiemi”.

Dovendo portare un esempio, ci riferiremo all’immagine più sfolgorante che l’intelligenza umana abbia saputo dare di un tale “insieme”: la Repubblica di Platone, che inizia con l’analisi del concetto di giustizia, continua con la riflessione sull’essere profondo dell’uomo e si conclude con il mito del Destino, e che si rivela un tentativo abbastanza riuscito di esporre e spiegare il mito della società “ben ordinata”.

Il disprezzo e l’orrore del XIX secolo per il “mondo così com’è” implicano certamente una “norma positiva” di quest’ordine, e non semplicemente un gusto dell’insurrezione per l’insurrezione che sarebbe più facile spiegare ricorrendo all’alienazione mentale; ma questa “norma” bisogna ancora coglierla – perché, se ci si limita a constatare i sintomi sparsi della sua esistenza, si rischia di restar prigionieri di un’ambiguità che la contraddice profondamente.

Un esempio della natura di questa “norma” ci è dato dall’idea di “dignità umana”, che è a fondamento della giustizia secondo Proudhon:

“Resta il fatto – dice Proudhon – che l’uomo è costituito in modo tale che, nonostante le passioni che lo agitano… nonostante i motivi di simpatia, di interesse comune, di amore, di rivalità, di odio, di vendetta anche, che può avere nei confronti di questo o quell’individuo, egli prova in sua presenza, che lo voglia o no, un certo riconoscimento della propria umanità, e quindi un certo rispetto, che il suo stesso orgoglio non saprebbe vincere”.

Sarebbe evidentemente possibile spiegare questo passo (scelto a caso, del resto: non è il solo, né il più significativo, circa l’idea di “dignità” in Proudhon) ricorrendo alla “legge morale” o all’imperativo categorico. Solo che il pensiero di Proudhon non ha mai niente di formale, si fonda completamente sull’intuizione e l’esperienza. Non si falserebbe la sua idea esprimendola così: “Dopo e al di là di tutto ciò che l’uomo può essere e diventare a seconda delle passioni e delle circostanze, resta pur sempre qualcos’altro, una realtà irriducibile, che è la sua dignità”. Si è immediatamente tentati di accostare questa dignità all’”aureola” – quel “non so che di eterno” – con cui Van Gogh cercava di circondare le sue figure “mediante l’irraggiamento stesso, la vibrazione dei colori”: ad ogni modo, essa consiste in una “qualità” che può rivelare solo un’attenzione che non si smarrisce nei particolari ma si concentra sull’insieme. E’ ciò che, nell’insieme, ci afferra, permettendoci di riconoscere l’uomo anche nel volto più contraffatto: qualcosa che si trova oltre le apparenze, nella sfera del mito, e che, per noi, possiede tutte le caratteristiche e le conseguenze del “sacro”.

º º º

Si potrebbe forse rimproverare al nostro discorso di lasciarsi trascinare dall’ossessione per parole quali “mito” e “sacro”. Dopo tutto, è possibile: abbiamo assistito e assistiamo a storie vere così pietose, e a tali profanazioni, che probabilmente abbiamo concepito una smodata nostalgia per eventi mitici e sacrali.

E’ bene, quindi, attenersi a riferimenti esatti.

Il romanzo è la grande creazione poetica del XIX secolo – ed è nel romanzo che il XIX secolo ha espresso i suoi più significativi “desideri segreti”.

“Il romanzo – dice il mio autorevole predecessore – è l’espressione di un atteggiamento ambiguo e critico nei confronti della ‘verità del mito’, della verità che supera l’esperienza. L’istorein profano e il mitologhein sacro si confondono continuamente, la ‘storia vera’ e la ‘storia rivelata’ non si possono separare, e forse si delinea un mondo in cui non vi sarebbe più motivo di separare il sacro dal profano”.

Forse, infatti… sebbene questa esitazione mi sembri alquanto deludente, e veda sorgere all’orizzonte la sintesi idealistica “essere – non essere”, “spirito – natura”, ecc. Ma questo potrebbe essere conseguenza di un’ossessione personale.

Sembra tuttavia che il fatto che il mondo del romanzo sia tale che non vi si possa separare il sacro dal profano, non provi nulla riguardo alla possibilità, per noi, di distinguere la “storia” dal “mito”, e di constatare l’esistenza di un mondo del “sacro”. Si può concepire perfettamente che il romanzo esprima, per la sua propria essenza, “un atteggiamento ambiguo e critico”, essendo , appunto, la storia di una rivelazione “attraverso la boscaglia della sociologia”, e che mostri precisamente l’odissea dell’individuo attraverso gli errori e gli equivoci del “mondo reale”: il “viaggio al termine della notte”. Ma una volta ammesso ciò, sorge un dubbio. C’è, in Balzac, un mito grandioso della natura demoniaca della società moderna: questo mito l’autore stesso l’ha talvolta screditato, offuscato, sovraccaricato, a causa della sua ambizione di “produttore”, della fretta un po’ frenetica del suo genio, nonché della sua mania di recitare la parte dell’uomo d’affari. Ma nondimeno c’è. Di questo mito l’espressione forse più intensa la ritroviamo in Pelle di zigrino. E’ l’equivalente moderno del “patto con il diavolo” – ma senza la speranza di raggirarlo alla fine: “cosa fatta capo ha”. L’idea portante del racconto è che, per aver accesso al mondo del potere e della ricchezza, bisogna aver profanato una volta per tutte il proprio essere: più grande è l’ambizione, più la “profanazione” deve essere cosciente e deliberata: un rito satanico. Una volta suggellato il patto, l’eroe dalla “pelle di zigrino” inizia automaticamente a realizzare i propri desideri, e a non vivere più – ossia a vivere nell’ossessione di quell’altro se stesso, quello vero, da cui si è separato per sempre. E’ questa ossessione a consumarlo, non la febbre misteriosa. Quell’altro e vero se stesso non è, in fondo, così indefinito: si caratterizza per il disinteresse, l’ingenuità, l’abbandono ai sentimenti naturali – mentre l’essere che l’eroe realizza è una specie di automa frenetico e triste.

Balzac non era molto bravo nella descrizione del “lato positivo”. Ma il suo senso del “sacro” e del “mito”, bisogna probabilmente cercarlo in certe demarcazioni semplici e nette come questa, piuttosto che nelle sue elucubrazioni a base di Swedenborg, cattolicesimo gesuita e diritto divino.

Che l’essenziale si trovi oltre l’esperienza non vuol dire – suppongo – che le sia estraneo, ma che ciò che importa ritrovare nell’esperienza, quel che le dà il suo senso, è l’aspirazione che si esprime attraverso i significati mitici e il sentimento del sacro.

L’impresa dei moderni sarebbe allora quella di aver mostrato che nessuna particella di realtà è esente, per l’uomo, da significati mitici, e di averlo fatto sempre (anche nella finzione romanzesca) partendo dall’esperienza diretta e reale, ossia mediante uno sforzo di liberazione da ogni pregiudizio o preconcetto, da ogni armonia prestabilita.

Si potrebbe anche dire che la passione del reale, nei moderni, esprima semplicemente lo sforzo di circoscrivere nettamente l’enigma da decifrare, di incalzare la zona dei “significati”. E’ tuttavia degno di nota che questa passione per il reale si sia talvolta espressa attraverso ossessioni ed allucinazioni tali (vedi Baudelaire) che nessuna demonologia ne ha avute di simili. Il reale, per il moderno, è anche l’inferno.

Volendo divagare, si potrebbe aggiungere l’osservazione che con la specializzazione delle scienze, il ritirarsi della filosofia nelle università, e la crisi della società, solo l’artista sembra conservare la possibilità di esprimere una possibile unità del mondo nonché di riconoscere che, al di fuori dei significati mitici, il mondo degli oggetti e delle azioni umane non ha alcun senso, non è che inferno e dispersione.

Si vede, allora, fino a che punto sia falsa e banale l’abitudine di considerare la “letteratura” e l’”arte” – in ambito sociale – come “specialità” al pari di altre. Ma si vede anche quanto fosse arbitraria la “sacralizzazione” della funzione dell’artista (l’arte = morale suprema – ascesi – chiostro) tentata da Flaubert, almeno per quanto riguarda la sua morale personale. Perché non solo il mondo e i suoi significati ci interessano ben più della funzione dell’artista, ma perché l’essenziale, per l’artista stesso, è la sorte del vero e del bello nel mondo, e non il proprio atteggiamento.

Detto questo, il tentativo di Flaubert è nondimeno rivelatore di una situazione: Flaubert ha sentito che, nella società del suo tempo, la ricerca della verità e della bellezza comportava la rinuncia alla vita ordinaria, alla soddisfazione individuale, al tentativo di vivere come gli altri e fra gli altri: il profanum vulgus degli Homais, dei Pécuchet, delle Emma, il mondo dei “sentimenti prestabiliti” così come dei “luoghi comuni”. L’Eremita del Croisset ha sentito che doveva isolarsi da questo mondo: ma il suo isolamento era tutto individuale – si vorrebbe dire: fisico. Insomma, per Flaubert, l’arte era una questione di salvezza personale: dalla sua corrispondenza emerge con chiarezza che considera il suo lavoro una specie di “fine in sé”, al quale sacrifica non solo le proprie soddisfazioni personali, ma molto della sua spontaneità e del libero gioco della sua intelligenza. Nel suo ascetismo del lavoro, vi è una paura di perdersi a contatto della vita che è molto sintomatica, molto comprensibile e molto rispettabile, ma per la quale egli resta, ancora e nonostante tutto, un borghese.

º º º

Se il romanzo, da un certo punto di vista, appare come la storia di una “ricerca della verità” (e della “felicità” – le due cose essendo separabili solo in astratto, non per l’uomo che vive) attraverso la giungla degli avvenimenti, esso è, simultaneamente, anche la scoperta del caso. In fondo, si potrebbe dire che l’”atteggiamento critico” del romanziere consiste essenzialmente nel non considerare il caso come un principio di ragione, né nel ridurlo a una qualsiasi armonia prestabilita. In tale atteggiamento c’è qualcosa di più di un mero criterio artistico: esso implica un’intuizione fondamentale del destino dell’uomo e della sorte che gli è riservata nella società. Per essere precisi, si tratta della contraddizione essenziale fra il piano delle “idee” e quello degli “eventi” (o, se si vuole, fra il piano dell’ “essere” e quello del “divenire”), che il romanziere ci mostra nella forma quanto mai chiara e semplice del “personaggio” e di “quel che gli capita”. E’ un tragico conflitto, che il romanziere ci mostra, ma che non sviluppa in quanto tale, ossia in quanto assoluto – perché il suo atteggiamento verso le “leggi supreme” resta essenzialmente quello del “dubbio metodico”.

Non è necessario riprendere il ragionamento di Bergson a proposito de “l’ordine e il caso” per vedere che la scoperta del ruolo irriducibile del caso nell’odissea dell’individuo e nella storia umana è inevitabilmente legato all’intuizione di una Ragione e di un principio d’ordine superiore posti oltre le apparenze e le vicissitudini. Quel che importa, però, è che, nella realtà, ci imbattiamo sempre nel caso, mai nell’ordine, essendo, ogni ordine ipotizzato, necessariamente artificiale e assurdo.

La rivolta di Tolstoj contro Napoleone – quale che fosse il partito preso dell’uomo nei confronti del Napoleone storico – nasce dal fatto che lui vede in Napoleone l’incarnazione grandiosa di chi approfitta del caso, di chi interpone fra l’uomo e il suo destino le necessità della propria commedia personale. Perciò poco importa sapere se gli ordini d’operazione della battaglia di Borodino fossero più o meno assurdi: l’essenziale è che, in ultima analisi, non potevano essere altro che casi che si sommavano a casi. Sebbene lo stesso Tolstoj non l’avrebbe probabilmente mai concesso, si potrebbe, a rigore, ammettere che il “colpo d’occhio” napoleonico arrivasse a regolare nel bene e nel male le fasi tattiche della battaglia di Borodino. Non di meno restava che, in rapporto alla “natura delle cose”, la pretesa dell’uomo del destino di ricondurre al proprio “ruolo” storico il senso degli avvenimenti, è, in sé, grottesca ed empia. Tolstoj, in realtà, è lo scrittore che ha saputo esprimere nel modo più forte questo rifiuto assoluto di considerare le cose umane dal punto di vista del “fatto compiuto” che caratterizza l’impeto del XIX secolo. Insomma, è ancora la ribellione di Voltaire contro il “migliore dei mondi”.

D’altra parte, la fonte da cui sgorga l’ironia stendhaliana, l’istinto che porta Beyle a mostrarci l’”altra faccia della medaglia”, a Waterloo e nella stanza in cui il vescovo davanti allo specchio ripete i gesti delle sue benedizioni, non differisce essenzialmente da quella da cui nasce la gran collera tolstoiana. L’ironia di Stendhal è anch’essa animata dall’intuizione, infinitamente penetrante e chiara, della sfasatura definitiva fra quel dettaglio inconfutabile che è il fatto e l’inganno meravigliosamente assurdo e tutto di “facciata” della storia piegata all’uso di un qualsiasi Delfino.

Neanche il sentimento di Proudhon era molto diverso quando scriveva: “Significa avere un’idea molto falsa dell’ordine del mondo e della vita universale quella di farne un’opéra. Vedo ovunque forze in conflitto. Da nessuna parte scopro, né posso intendere, questa melodia del Grande Tutto che Pitagora credeva di udire”.

Bisogna sottolineare che questo rifiuto concerne ogni armonia prestabilita, ogni sistema precostituito, ogni “opéra” – ma non nega affatto l’esistenza di un “ordine del mondo”. Al contrario, si potrebbe sostenere che qui il rifiuto non significa che “dubbio metodico” e ricerca. Allo stesso modo, nel romanzo, l’essere del personaggio supera infinitamente il gioco delle circostanze nello stesso tempo in cui vi è trascinato dentro. Più il personaggio è significativo, meno è riducibile ad una particolare condizione definita, meno è classificabile da un punto di vista sociale o anche psicologico. E’ il paradosso della psicologia romanzesca quello di descrivere l’uomo solo attraverso circostanze e condizioni sociali definite, negando nello stesso tempo a queste circostanze e condizioni ogni coerenza che non sia meccanica. La trama propriamente detta diventa secondaria, e l’”happy end” appare stupido, addirittura sinistro. Ritroviamo qui, fra l’altro, la negazione di ogni psicologia “scientifica”.

Dopo Stendhal – la cui malizia psicologica gioca precisamente sull’imprevedibilità e la discontinuità dei comportamenti, e si fa beffe di ogni sistema interpretativo – l’esempio più sorprendente di questa natura “incommensurabile” della persona umana ci è dato ancora una volta da Tolstoj. I personaggi di Tolstoj possono essere paragonati a quell’amministratore della famiglia Rostov, la statura e i gesti del quale sono commisurati agli spazi aperti delle foreste e dei campi, e paiono sempre goffi e grossolani negli spazi chiusi. Nell’esuberanza impacciata e maldestra di Pierre Besukhov, nel suo patetico sconcerto di fronte agli uomini e alle circostanze, nel suo buon senso troppo spontaneo per non vacillare ad ogni passo, c’è un che di profondamente inadeguato che non si spiega con nessun parallelismo psico-fisico, e che non può non ricordarci il mito del filosofo nel “Teeteto”. D’altronde, qualsiasi cosa si possa pensare delle sue conclusioni troppo cristiane, “La sonata a Kreutzer” è una straordinaria messa in questione di ogni tentativo di ridurre l’uomo a un insieme di “inclinazioni naturali” e “facoltà” tra le quali si tratterebbe di trovare un qualche equilibrio o accomodamento.

E’ qui che potrebbe collocarsi una possibile distinzione fra l’individuo e la persona. Visto che, considerati per se stessi, l’individuo e la persona sembrano comunque egualmente “ineffabili”, si potrebbe forse cercare di operare una distinzione analoga a quella con cui Bergson cerca di distinguere la “società chiusa” dalla “società aperta”. L’individuo sarebbe, quindi, l’uomo nella misura in cui si presta ad essere definito dalla funzione sociale che ricopre o dal posto che occupa in una scala gerarchica – mentre la “persona” si darebbe in quell’apertura al mondo, in quella capacità d’ironia verso se stessa e le proprie vicissitudini, che ci fanno dire di un uomo che è “vivo”. Ma è proprio necessario cercare di stabilire sottili distinzioni destinate anch’esse a risolversi, alla fin fine, in astratte gerarchie? Una volta separata dall’astrazione detta “individualismo”, la nozione di individuo risulta una nozione perfettamente intuitiva e chiara. Mentre nell’uso recente del termine “persona”, vi è un che di confuso: si ha molto spesso l’impressione che per “persona” s’intenda una specie di ibrido fra l’individuo “in generale” e un “non so che” in più. E’ proprio il genere di confusioni da cui bisognerebbe uscire una volta per tutte. D’altra parte, giacché abbiamo parlato del XVIII secolo, e giacché il XVIII secolo ha mostrato con così grande semplicità e precisione che la “natura” e la “ragione” non sono separabili, essendo la spontaneità dell’essere e il libero gioco dell’intelligenza due aspetti di una medesima vitalità, perché non porre il significato della persona (o personalità) umana in quella “sfera d’una preziosissima felicità… ove l’individuo potrebbe essere se stesso”?

Ma se è vero che “ricerca della felicità” e “ricerca della verità” non sono separabili più di quanto lo siano “natura” e “ragione”, sarà vero pure che l’essenza della persona risiede anzitutto in quel che si potrebbe chiamare la “nostalgia di un chiaro destino” – e che la “felicità di essere se stessi” non è altra cosa dalla felicità di essere in armonia con ciò che supera tanto l’individuo che la persona, e l’uomo stesso. Infatti il sofisma essenziale dell’individualismo non consiste forse nel separare la ricerca della felicità da quella della verità – o, per meglio dire, nell’identificare il vero con la soddisfazione più o meno immediata e abile delle inclinazioni “naturali” dell’individuo, al di fuori, o in contrasto anche con ogni ricerca di verità e armonia? Questa confusione corrisponde perfettamente a quella fra le idee e i fatti, perché l’essere dell’individuo non ha alcun rapporto necessario con le sue inclinazioni o i suoi momentanei appetiti: è una presenza – una verità – vissuta, oppure non è che dispersione e vanità.

Sembra che questa sia, fra tutte, la risposta più coerente al problema che ci pone il romanzo mostrandoci l’odissea dell’uomo attraverso le circostanze e, in quest’odissea, la natura “incommensurabile” della persona umana. Poiché, dopo tutto, l’incontro dell’uomo e del caso, al di fuori di ogni sistema, di ogni storia ufficiale, di ogni “opera”, non è altro che l’incontro dell’uomo con il proprio destino: con l’”ordine del mondo”.

Tutto ciò, per concludere che l’”ambiguità” del romanzo potrebbe non avere altra causa che l’ambiguità dell’arte stessa – miscela di rivelazione e ignoranza – già messa in risalto da Platone.

In ogni caso sembra che nel romanzo il “mitologico” prevalga sullo “storico” – e che in esso una distinzione tra “sacro” e “profano” si affermi nonostante tutto.

Tutto ciò, forse, potrebbe essere dimostrato più chiaramente da alcuni aspetti critici del romanzo e dell’arte contemporanea.

Sebbene per cenni frettolosi, vale la pena di avviare la discussione su questo tema.

Infatti, nel romanzo come nella pittura del XX secolo, da Joyce a Céline e a Picasso, il sentimento dell’assurdità del reale così com’è sembra caricarsi di una violenza fin qui sconosciuta. Per esempio, Joyce potrebbe essere considerato come una specie di Rabelais della psicologia, nel senso che mostra come, dovendo l’uomo definirsi nel rapporto che ha con la realtà quotidiana (e sembra non averne altre), è il caos puro e semplice: diventa una specie di discarica di tutti i rifiuti, ogni “odissea” ne vale un’altra, ed è propriamente priva di senso.

D’altra parte, in Proust, c’è una disintegrazione del “personaggio” tanto più efficace e rivelatrice quanto più è sottile, e di cui la “scomparsa” di Albertine potrebbe essere il simbolo.

In Rimbaud, nonché in molti scrittori del dopoguerra, il risentimento contro “tutto quel che a qualche titolo sembra essere costitutivo della società: famiglia, stato, nazione” si ritorce contro la stessa condizione umana: è il risentimento per essere stati precipitati in un mondo caotico dove non si può riconoscere nessuno (l’odio del Garine di Malraux per la “folla arruffata” dei borghesi, e la loro “mania di discutere di tutto”), né soprattutto se stessi. E’ il ballo dell’Opéra della parabola di Diderot – ma che non dura abbastanza a lungo perché le maschere possano riconoscersi. Il reale diventa allora ossessione – anche nel senso che la “verità che supera l’esperienza” sembra essere ovunque e da nessuna parte. E l’ossessione fa scattare il ricorso all’arbitrario.

Si potrebbe esprimere tutto ciò in un altro modo, dicendo che questa critica dell’individuo “per mettere a nudo l’uomo” che caratterizza l’impulso del XIX secolo, una volta applicata all’uomo stesso – all’io – rivela gli stessi vuoti, la stessa assurdità di quando la si applica alle “circostanze”. E allora si va alla ricerca di una ragione, di un fondamento, di una realtà che sia più reale di una somma di istanti o di esperienze (tentativo sfortunato, ma significativo di D. H. Lawrence – e, al polo opposto, la logica dell’azione in Malraux).

In effetti, se l’individuo è una nozione empirica più o meno chiara, appena si inizia a parlare della “persona” o dell’”uomo” si tocca immediatamente la sfera di ciò che oltrepassa l’uomo. Il problema si sposta e diviene un problema di verità. Ma la ricerca della verità non può in alcun momento essere separata da quella di una spontaneità profonda dell’essere. Ora, se la spontaneità non si riduce a una sorta di panico dell’individuo, se è il contrario di un’idea astratta, come di un vago “stato d’animo”, il suo significato potrà trovarsi nella ricerca e nel mantenimento di una determinata armonia fra l’insieme delle esperienze. Nella misura in cui tale armonia sarà una realtà, dovrà necessariamente esprimersi in forme precise. Tra queste forme, il “mito” – così come la distinzione fra il “sacro” e il “profano” – sono certamente le più vive. Ad ogni modo, una cosa è sicura, e cioè che – contrariamente agli uomini del XVIII secolo, favoriti dalla fortuna di vivere in una società tollerante e libertina – per noi questa spontaneità non è in alcun modo un “dato immediato”. Dobbiamo conquistarla. E per conquistarla, dobbiamo anzitutto aver tagliato i ponti con “luoghi comuni” o “valori dominanti”, essendo il “luogo comune” per natura ciò che è valido per chiunque, impersonale, interscambiabile, e che, quindi, per definizione, non può avere che un valore negativo per questa ricerca della verità che, sola, ci interessa.

In questa ricerca – sia detto tra noi – non ci sostiene tanto la “meraviglia di ogni giorno” quanto il meraviglioso che ogni giorno può, malgrado tutto, farci sperare di intravedere.

º º º

La cosa più sicura è attenerci alla parola

del buffone di corte: “Che faresti, sire, se,

quando tu dici sì, tutti dicessero no?”

Fare in modo che il popolo partorisca questo no

è il lavoro del buon cittadino e dell’uomo di pensiero.

Proudhon

Qual è il percorso che può condurci da queste considerazioni più o meno sconnesse sulla natura del mito e dell’individuo, eccetera, all’impresa dell’”integrazione rafforzata” – o dell’”ipersocializzazione” – a quel problema della “comunità” che è al fondo di tutta la nostra discussione?

C’è, prima di tutto, la misera soddisfazione che proviamo a vivere nella condizione mostruosa e deplorevole della società presente; c’è la confusione mentale, divenuta regola e costume, a causa della quale c’è di che dubitare che si possa mai giungere a potersi spiegare in pubblico; c’è, conseguenza immediata di tale confusione, l’assenza di ogni linguaggio comune, che finisce col persuaderci della futilità di ogni discorso fra persone che non si riconoscono in una qualche causa comune; c’è il fatto che ogni tentativo individuale viene, non solo “spezzato come vetro” dal peso della società organizzata, ma è scoraggiato fin dall’inizio dall’evidente sterilità cui si vede condannato; c’è infine il gusto di avventurarsi in quel “percorso efficace” in cui il tentativo possa diventare epidemico”.

C’è tutto questo, ma c’è soprattutto il fatto che questo sforzo in comune è richiesto dalla natura stessa delle idee di cui dibattiamo. I tormenti alquanto ridicoli nei quali si contorce, e il pietoso vicolo cieco in fondo al quale agonizza quel poco di buona fede rimasta agli intellettuali del nostro tempo, hanno prodotto in noi un disgusto definitivo per ogni astratta coerenza. La coerenza astratta porta al dogma e, laddove non venga integrato in un’organizzazione ecclesiastica o statale, il dogma è sempre futile perché, in fin dei conti, non fa che portare acqua al mulino della banalità.

Per tagliar corto con le ambizioni di “ortodossia”, di “struttura aristocratica”, di potere sulle anime e i corpi, che R. C. nutre, bisognerebbe chiedersi seriamente una volta per tutte se le poche conquiste che fanno la gloria della cultura contemporanea (in modo particolare quella scienza sociologica che R. C. coltiva) non smentiscano nel modo più radicale ogni pretesa ad una qualsiasi “ortodossia”. In realtà ovunque volgiamo lo sguardo vediamo dubbio, critica, cautela di fronte ai fatti, con l’affermazione reiterata che il domani può recarci quell’informazione che manderà all’aria ogni nostra presunzione. Non c’è luogo (salvo, è vero, negli uffici di propaganda e annessi) in cui sia dato vedere da cosa possa cominciare la costruzione di un’”ortodossia”.

E poi: tutto questo bisogno d’ortodossia, è un bisogno effettivamente sentito? E da chi? Se osserviamo gli uomini intorno a noi, si direbbe che non è proprio per l’assenza d’una qualche ortodossia che soffrono – salvo, naturalmente, le diverse categorie di clienti dello Stato, o aspiranti tali. Al contrario, la nostalgia di un sistema rassicurante non è forse uno dei tratti essenziali della debolezza della nostra epoca?

Ma è probabile, però, che tutto questo bisogno d’ortodossia sia solo la tipica manifestazione dell’ambizione di potere dell’intellettuale. In tal caso, si tratta di un equivoco fondamentale. Fra l’intelligenza e il potere c’è un’assoluta contraddizione. Infatti, la preoccupazione di organizzare o conservare una struttura rigida quale che sia è, in se stessa, un’abdicazione dell’intelligenza: anche nell’ipotesi di una “casta” ideale, si tratterà solo di abilità, astuzia e, insomma, politica. Ed è solo in senso figurato che si può chiamare “ambizione di potere” (“sulle anime o sui corpi”) quella volontà di “comunione”, da cui è animato l’uomo che porta in sé un’esperienza di verità.

E’ meglio, forse, affrontare il problema da un altro lato, e vedere una prima difficoltà che si presenta di fronte all’idea di “comunità”.

Su cosa può fondarsi una “comunità”? Più precisamente: questa separazione, questa formazione, in seno alla società, di un nucleo a parte da cui nasca la “comunità ristretta”, è legittima? Non è già questa un’astrazione, l’insorgenza di un dogma? Si potrà mai, per questa via, arrivare ad avere una base più solida, e una forma più chiara di quella di un onesto moralismo filantropico?

Il dubbio nasce da qui, dal fatto che esiste appunto un’azione naturale, eminentemente spontanea, d’integrazione, disintegrazione e reintegrazione, che si produce ad ogni istante, e quindi a caso (è la Natura? O la Grazia?) e che altro non è che la vita di una società.

Di fronte a questa grandiosa azione vitale, una “comunità ristretta” non sarà inevitabilmente una formazione artificiale, un’impresa da moralisti? E questo tanto più quanto più si sarà voluto includervi la spontaneità? Perché, insomma, solo della vita universale nel suo insieme si può dire senz’enfasi che è assolutamente spontanea.

Si tratta di un’ambiguità molto prossima a quella che ritroviamo nella trionfale affermazione di Proudhon – “la Giustizia, nell’umanità, non finisce” -, fra la Giustizia – idea e possibile realizzazione di un dato ordine particolare -, e la Giustizia – ordine immanente alle cose del frammento di Anassimandro. Come la Vita di una società, quest’ordine è un Arcano che include in sé la Giustizia come l’Ingiustizia, l’Ordine quanto il disordine: possiede, in ogni caso, un ritmo che ci trascende e di cui non possiamo saper nulla.

Prendiamo la formula marxista, che è la più logica, e quindi la più capziosa, fra i progetti di trasformazione sociale. L’idea, insomma, è che, per operare una trasformazione sociale, occorre un nucleo che elabori in direttive teoriche, oltre che politiche, la coscienza rivoluzionaria delle “masse”, e l’organizzi. Questo nucleo – il partito – dovrà, beninteso, non separarsi mai dalle “masse”, ma, agendo in seno ad esse, “interpretarne” le aspirazioni e guidarle nella loro lotta quotidiana. I suoi quadri non saranno, d’altronde, “chiusi”, ma si apriranno continuamente alle energie fresche che affluiranno dalle masse. Al momento dell’esplosione rivoluzionaria, il “partito” si trasformerà in stato maggiore, e prenderà la guida della battaglia decisiva. Ma potrà farlo solo se interpreta veramente il “momento storico”, se è effettivamente all’avanguardia del proletariato: se, in qualche modo, avrà perfettamente realizzato lo stirb und werde dettatogli dal momento critico della palingenesi rivoluzionaria. Una volta riportata la vittoria nella lotta violenta, il partito resta il guardiano geloso dello “sviluppo storico” ulteriore – e il gioco è fatto. Ossia, occorrerà ancora badare all’organizzazione di un’ottima polizia, senza la quale la massa disorganizzata, non sufficientemente cosciente del “momento storico”, potrebbe creare qualche brutta sorpresa alla propria avanguardia. I ribelli hanno trionfato, ed instaurato un sistema sociale che porterà il nome dei valori da cui avevano tratto la loro forza e il loro ascendente sulle masse. Se queste non sono ancora convinte del “passaggio dialettico”, e danno segno di dubitare che la realtà corrisponda effettivamente ai nomi che le si dà, il vocabolario dogmatico fornirà sempre al partito la definizione di “eresia” o “deviazione” contro cui marcerà la polizia di Stato.

In questo schema abbiamo deliberatamente tralasciato dei motivi pur essenziali, ma esso è comunque sufficiente per tirare la conclusione che segue. Il partito rivoluzionario è l’esempio tipico di un’associazione che pretende di esistere solo in funzione di ciò che è al di sopra di sé – l’ideale – e al di fuori di sé – la “massa”, il “proletariato, il “popolo” – e che sfocia nella concretissima tirannia dei suoi membri sulle masse. Una tirannia che è tanto più feroce in quanto pretende di essere impersonale – e lo è in effetti, poiché si tratta di un potere tecnico che dev’essere lasciato nelle mani del miglior tecnico, ossia dell’uomo o della cricca che lo detiene, il miglior tecnico del potere politico essendo, per definizione, colui che è riuscito ad impadronirsene e a conservarlo.

Il partito rivoluzionario è quindi l’esempio di una “comunità” che pretende di non essere in alcun modo separata dalla vita universale (nel caso specifico, la “collettività”, o semplicemente l’ “umanità”), ma ha, al contrario, la pretesa di rappresentarne la dinamica profonda e il fine ultimo, sebbene in realtà, per la sua stessa pretesa, si chiuda nel dogmatismo e nell’intolleranza, si isoli in un sistema di finalità sempre più anguste, per costituirsi alla fine in potere organizzato, il quale, per conservarsi, deve disprezzare e schiacciare senza pietà ogni fermento di spontanea vitalità.

Il partito rivoluzionario, insomma, può essere considerato come l’esempio più sorprendente di un tentativo collettivo che pretende di non avere altra finalità che quella di giungere all’azione più efficace per la realizzazione dell’idea che lo anima; in pratica, la sua azione si rivela tanto più efficace quanto meglio sa sbarazzarsi di ogni scrupolo ideologico, per vedere solo i fini immediati; mentre allo stesso tempo, coloro che volessero conservare una qualche purezza ideologica non sembrano, in ogni caso, poter fare altro che balbettare frasi incoerenti e impotenti contro la “logica” dei fatti, e finiscono per essere scacciati dal terreno dell’azione.

Bisogna aggiungere che il partito rivoluzionario è stato (e sembra ancora essere) l’unico serio progetto di trasformazione sociale dei tempi moderni. Nello stesso tempo, l’idea rivoluzionaria, per il fatto di esigere dall’individuo l’esame e la riforma dell’insieme dei suoi rapporti con il mondo, e di imporgli obblighi rigorosi nei confronti di se stesso e degli altri, è stato senza alcun dubbio il criterio più valido per una “selezione dei migliori” – e quindi per la formazione di un’aristocrazia, nel senso originale della parola. Coloro che sono venuti alla ribalta – da Lenin e Trockij a Durruti e Ascaso – erano più che altro, è vero, uomini di rottura; ma pensiamo al 1905, alle migliaia di oscuri militanti nel mondo intero; al senso dell’onore, al rispetto e al desiderio di educazione dell’operaio o del contadino anarchico spagnolo.

º º º

Su cosa dunque può fondarsi una “comunità”, non tanto per “evitare gli errori del passato” o per garantirsi contro i rischi che sono insiti in ogni impresa umana, ma semplicemente per essere sicura di se stessa, per avere quella fiducia nel proprio essere senza la quale nessuna opera può essere intrapresa?

Sulla solidarietà? La Giustizia? La Ragione? La Verità? Su tutte queste idee messe assieme? Se si vuole. Ma non è l’essenziale. L’essenziale sarebbe piuttosto (a quanto pare) che un’”idea” o un atteggiamento etico non pretenda mai di diventare una sorta di “denominatore comune” di un insieme di individui. Perché, allora, la mera coesistenza di individui differenti la smentirà: ad ogni istante, le propensioni, le avversioni, le idee, le manie entreranno in un conflitto corrosivo. L’idea dovrà allora mantenersi con la forza e l’astrazione, oppure la comunità finirà per scomparire. Difatti, per un insieme di individui, ogni idea particolare scade presto in moralismo e regola, e la “pietà” genera immancabilmente l’ipocrisia reciproca. Perché, per la realtà dell’uomo, ogni idea, ogni verità, ogni regola è sempre “punto di vista” – il resto è sempre là. E questo resto è molto semplicemente la realtà stessa.

Sembra quindi che occorra escludere radicalmente ogni verità, ogni regola, ogni atteggiamento precostituiti.

Si vorrebbe proporre di fare un accordo preliminare intorno a quest’idea: che la Verità non ha assolutamente niente a che vedere con il coup de théatre intellettuale, morale o storico – dogma, rivelazione o “follia collettiva”; che essa significa sempre ricerca disinteressata, controllo reciproco, libertà critica; che si può essere più o meno “nel vero” o “nel giusto” – senza rappresentare mai (né tanto meno “incarnare”) la Verità o la Giustizia. Questo atteggiamento – di religioso rispetto – è precisamente quello dell’uomo che crede assolutamente alla realtà della Verità e della Giustizia, e al loro carattere sacro – mentre ogni atteggiamento dogmatico costituisce una “profanazione”.

Non si potrà mai essere troppo intransigenti su questo punto.

Detto ciò, una comunità “ristretta”, anche la più ambiziosa (e soprattutto la più ambiziosa) non può esordire con atti solenni o ieratici. L’atto veramente sacro è quello di associarsi e, associandosi perché ci si è trovati d’accordo su alcuni fatti essenziali, riconoscersi liberi ed eguali. A partire da quel momento, la comunità sarà responsabile di se stessa e della propria opera, niente di più. E’ una vita che sboccia, e tutto quel che appartiene alla vita può capitarle, a cominciare dal fallimento o dalla disgregazione.

Ma può anche capitare che una comunità di tal specie riesca a vivere pienamente. In tal caso, sembra che essa arriverà a incontrare necessariamente la sfera del sacro, a creare dei riti, dei simboli, dei miti. Perché si direbbe che queste siano le forme di ogni vita profonda e ben definita. Se si trattasse di coltivare qualche “universalismo” o “filantropia” più o meno vaghi, non usciremmo dai limiti del discorso e, con ogni evidenza, non si darebbe luogo alla costituzione del “sacro”. Ma più si tratterà di una vera opera comune, più quest’opera avrà personalità, e più vi sarà spazio per quelle forme particolari e stabilite della vita sociale che sono i riti e i simboli.

Ora, per una comunità fondata sulla rinuncia ad ogni “monopolio” parrebbe essenziale, sembra, cercare di definirsi e singolarizzarsi il più possibile come società. Perché, se si vuole veramente rimanere vivi, ossia avere una forma propria e, nello stesso tempo, restare aperti alla vita più vasta della società, quel che interessa prima di ogni altra cosa (se non si vuole che l’individualismo e l’astrazione riprendano il sopravvento) è la consistenza e la solidità dei legami.

In fin dei conti, questo significa semplicemente che, in una comunità di questo genere, dovrebbe essere il più possibile evidente che il fatto sociale sul quale essa riposa è della stessa natura dei fatti infinitamente diversi da cui nasce, continuamente, ogni vita sociale autentica.

Per esempio: nel discorso, nella riflessione o nella contemplazione, è del tutto naturale che, quando si giunge a certe profondità, o a un certo diapason, si taccia: per riverenza, ma anche per la difficoltà ad esprimersi.

Ma davvero ciò impedisce di marcare nettamente le tappe? Tutto il problema è lì. E qui Platone sembra insegnarci che, al contrario, bisogna esplicitare il più possibile, per essere sicuri che, quando si farà silenzio, sarà davvero perché si è davanti all’ineffabile, e non per qualche debolezza emotiva. In fondo, il senso del “sacro” risiede, prima di tutto, nella definitiva rottura con il “luogo comune” e i giochi di prestigio intellettuali che lo sorreggono. Rompere con il “luogo comune” significa in definitiva personalizzare i rapporti con il mondo e gli esseri. Il che si può esprimere dicendo che si è sul terreno del sacro appena si ricerca davvero la verità di una cosa, di un fatto o di un essere.

Parimenti, è possibile che per la semplice pratica di un’autentica “cortesia”, non codificata, ma sorvegliata dalla ricerca e dal rispetto della “grazia”, si arrivi naturalmente alla produzione di gesti rituali. La vera “cortesia” sembra, infatti, sempre implicare un certo senso del “sacro”.

[Infine, lasciando da parte ogni teopatia dionisiaca, ci guarderemo dall’escludere anche le “manifestazioni orgiastiche”. Ci sono le feste popolari. Ma soprattutto si fa fatica ad ammettere che quel che nell’uomo ha potuto dare – o dà – luogo a manifestazioni orgiastiche, non esista più, o debba essere respinto. Sarebbe stato “superato” da qualche “momento ulteriore”? Non lo vediamo forse, disperso o falsificato, in molte manifestazioni sociali odierne? Quando, nei villaggi spagnoli, ci si riuniva per “profanare” la chiesa, decapitare le statue di cartapesta dei santi, o tirar fuori le mummie dalle loro cripte, ecc., era “l’orgia della rivoluzione”. Non diciamo che fosse sempre assolutamente esaltante, ma riguardo al fatto che fosse autentico, lo era].

Detto ciò, naturalmente nulla sarebbe più artificiale della preoccupazione di creare il “sacro”. Soprattutto perché questo significa mettersi nella logica di ottenere meccanicamente certi effetti – mentre il “mito” e il “sacro” non sono altro che le forme più significative che ogni vita sociale genera, quando gli uomini riescono a vivere “senza preoccuparsi delle conseguenze” – e tanto meno dei “fini”.

Insomma, come dice il nostro vecchio amico Pierre Joseph: “Non rinuncio a niente”.

Per la vita di una comunità che non aspira ad altro che a produrre fermenti di vita sociale autentica, sembra essenziale che non debba avere alcun pregiudizio nei confronti dell’uomo e delle sue manifestazioni. Suo compito – e anche la ragione del suo “distaccarsi” – dovrebbe essere quello di purificare, e non di eliminare o di reprimere. Poiché la sua costituzione e la sua esistenza non sarebbero alimentate da un orgoglio qualsiasi, ma da una profonda nostalgia di vera comunione e di “trasfigurazione” della società umana.

Il segno della sua nobiltà risiederebbe nella semplicità della sua adesione a ogni generoso sforzo umano. Ma probabilmente il segno della sua grandezza risiederebbe nel rigore e nella tenacia del rifiuto che sarà in grado di opporre alla tentazione di confondersi con qualsiasi “realizzazione parziale”, o “storica” in genere. Perché nel più profondo del suo essere sarà scritto che “questo non accadrà mai”. Forse perché già è?

Per concludere, ci dichiareremo profondamente solidali con la risposta di Dio Padre a San Pietro, nell’aneddoto raccontato da Degas: “La Perfezione? E’ di Bouguereau. Mettila alla porta!”

1 Mi è concesso ricordare qui che il senso etimologico di “critica” è “discernimento”?

2 L’hanno chiamata di volta in volta Borghesia, Capitalismo, Filisteismo, Democrazia, Era Vittoriana, Americanismo, Età delle Masse, ecc. In realtà, si tratta di un sistema basato sulla radicale elusione di ogni domanda riguardante la Verità -e dunque sul culto per lo stato di fatto. Ne deriva necessariamente che gli individui avranno ormai legami comuni e leggi dettate solo dai bisogni più infimi e dalla “banalità quotidiana”. Ogni espressione vera è infatti un attacco diretto al sistema, la cui legge fondamentale è quella di ridurre alla comune misura del “medio” quel che per natura è irriducibile: il destino dell’individuo, e le situazioni reali. E’ d’altra parte evidente che un tale sistema implica la complicità passiva del “maggior numero” – a questo si riduce la sua essenza “Democratica”.

3 Un mondo del tutto assurdo e perfettamente stabilito dove vi sarà un Ersatz, un surrogato per ogni cosa, anche per le creazioni dello spirito: arriveremo all’”Idea al giorno” che nel ‘48 Emile de Girardin prometteva ai suoi lettori -o alla “parola d’ordine” degli Stati totalitari (e il cinema). Il tratto distintivo di un mondo del genere sarà la Noia.

(traduzione dal francese di Monica Marino)